Über das

Städel Museum

Kunst erleben, Neues entdecken, zusammenkommen und sich bilden: Das Städel Museum versteht sich als Ort der Begegnung, des Austauschs und der Auseinandersetzung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Das Städel Museum ist eine private Stiftung und gründet bis heute maßgeblich auf der großzügigen Förderung durch die Bürger, Stiftungen und Unternehmen von Stadt und Region. Hier werden Werke aus über 700 Jahren Kunst gesammelt, bewahrt, erforscht und vermittelt. Mit einem Programm und digitalen Angeboten ermöglicht das Städel Museum – ganz im Sinne seines Stifters Johann Friedrich Städel – einen einzigartigen Zugang zur Kunst über Generationen, Epochen und Stilrichtungen hinweg. Es sind Räume für sinnliches Erleben. Und für wichtige Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Auch darauf geben Kunstwerke inspirierende Antworten.

Raum für Kunst

Das Städel Museum wurde 1815 als bürgerliche Stiftung gegründet. Der Bankier und Kaufmann Johann Friedrich Städel verfügte es in seinem Testament. Dank seiner Sammlertätigkeit und seinem Engagement können wir unseren Besuchern heute einen nahezu lückenlosen Überblick über 700 Jahre Kunst bieten – vom frühen 14. Jahrhundert über die Renaissance, den Barock und die klassische Moderne bis in die unmittelbare Gegenwart.

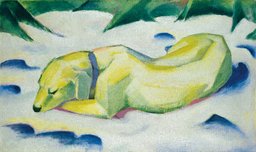

Höhepunkte der Sammlung bilden Werke von Künstlerinnen und Künstlern wie Lucas Cranach, Albrecht Dürer, Sandro Botticelli, Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer, Maria Sibylla Merian, Claude Monet, Pablo Picasso, Max Beckmann, Lotte Laserstein, Francis Bacon, Louise Bourgeois, Gerhard Richter oder Wolfgang Tillmans. Schlendern Sie durch die Jahrhunderte, lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie dabei Ihr ganz persönliches Lieblingswerk.

Unser Auftrag

In seinem Vermächtnis verfügte Johann Friedrich Städel, dass seine

beträchtliche Sammlung von Gemählden, Kupferstichen und Kunstsachen […] der Stiftung eines besonderen, für sich bestehenden […] Kunstinstituts zum Besten hiesiger Stadt und Bürgerschaft

zu widmen sei. Damit hat er uns gleichzeitig den Auftrag erteilt, die Werke der Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu gehört neben dem Sammeln und Bewahren auch die wissenschaftliche Erforschung und Erweiterung des Bestandes und natürlich das Entwickeln von Ausstellungen.

All das präsentieren wir in einem Programm aus verschiedenen Angeboten, das unsere Besucher im Städel Museum und digital erleben können. Auf diese Weise wollen wir vielfältige Erfahrungen mit Kunst und ihrer Geschichte ermöglichen. So gesehen ist das Städel Museum sehr viel mehr als ein Ort. Es ist eine Einladung, die Perspektiven eröffnet, die Sinne schärft und Freude macht.

Das Vermächtnis

eines visionären Stifters

Johann Friedrich Städel wird 1728 in Frankfurt am Main geboren. Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters Johann Daniel Städel, der von Straßburg nach Frankfurt gekommen war, um Handel zu betreiben, und führt zunächst dessen Geschäft mit Gewürzwaren am Großen Kornmarkt in Frankfurt weiter, bevor er 1784 im Alter von 56 Jahren am Rossmarkt seinen eigenen Handel eröffnet. Johann Friedrich Städel verkaufte Gewürze und Kaffee, aber auch Farben wie Indigo und Metalle wie Stangenblei. Aus diesem Handel entwickeln sich später auch Kommissions- und Bankgeschäfte, die ihm schließlich zu Reichtum verhelfen.

Johann Friederich Städel hatte ein großes Interesse für Kunst. Bereits in den 1760er-Jahren beginnt er, in seinem Haus Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken und Kleinplastik zusammenzutragen, die er meist auf seinen zahlreichen Reisen erwirbt. Bei den Gemälden konzentrierte sich Städel auf die deutsche und niederländische Malerei des Barock, im Bereich der Grafik hingegen verfolgte er einen Gesamtüberblick über die Kunstgeschichte. Er plant schon früh, seinen Kunstbesitz der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und gleichzeitig angehende Künstler auszubilden und zu fördern.

In seinen Wohnräumen veranstaltet er erste Kunstschauen oder lädt Interessierte zu privaten Führungen ein. 1816 starb Johann Friedrich Städel in Frankfurt am Main. In der letzten Fassung seines Testaments, das er am 15. März 1815 schrieb, ist ein Stiftungsbrief enthalten. Es ist der Grundstein für das Städelsche Kunstinstitut – der ursprüngliche Name des Museums, das wir heute weltweit unter Städel Museum kennen.

Die Geschichte

des Städel Museums

1815 – Ein Museum wird gegründet

Die Fotografie, die Schreibmaschine und auch das Fahrrad sind 1815 noch nicht erfunden. Johann Wolfgang von Goethe schreibt ein Gedicht über das Ginkgoblatt als Sinnbild für Liebe und Freundschaft und im Frankfurter Palmengarten wird eine Blutbuche gepflanzt, die dort noch heute steht. Zur selben Zeit vermacht der Frankfurter Bankier und Gewürzhändler Johann Friedrich Städel der nach ihm benannten Stiftung sein zentral gelegenes Haus am Rossmarkt, seine Kunst- und Büchersammlung sowie sein gesamtes Vermögen. Per Testament legt er fest, das „Städelsche Kunstinstitut“ stehe fortan den Frankfurter Bürgern als Museum und Kunstschule – die heutige Städelschule – offen. Und für sein Kunstinstitut will er nur das Beste: „Mäßiges“ aus seiner ca. 500 Gemälde umfassenden Sammlung solle zugunsten von „Besserem“ verkauft werden.

daß dieses von mir gestiftete Städelsche Kunstinstitut der hiesigen Stadt zu einer wahren Zierde gereichen und zugleich deren Bürgerschaft nützlich werden möge.

200 Jahre Städel

Mit der Niederschrift seines Testaments legte Johann Friedrich Städel im Jahre 1815 den Grundstein für Deutschlands älteste Museumsstiftung. Zusammen mit den Bürgern Frankfurts wurde das 200jährige Jubiläum des Städel Museums mit zahlreichen hochkarätigen Ausstellungs- und Sonderprojekten gefeiert.

Das Jubiläum war der Beginn der Digitalen Erweiterung: Bis heute entwickelt das Städel Museum immer wieder neue digitale Angebote, die kostenfrei, technologisch innovativ und unterhaltsam den Museumsbesuch ergänzen. Damit trägt das Städel Museum seinen Bildungsauftrag weit über die physischen Grenzen des Hauses hinaus und macht Kunst für alle zugänglich.

Ein Museum von allen für alle

Fest verankert in der Geschichte Frankfurts trägt das Städel Museum die Vision seines Stifters, das Museum allen Bürgern zugänglich zu machen, in die Gegenwart. In den letzten Jahren wurden wegweisende Ausstellungen und Forschungsvorhaben realisiert. Die Sammlung wurde um bedeutende Neuerwerbungen, Schenkungen und Vermächtnisse bereichert und ein zeitgemäßes Programm für alle Besuchergruppen entwickelt.

Auch in die bauliche Weiterentwicklung im Sinne eines nachhaltigen Museums- und Ausstellungsbetriebs wurde investiert: die historische Mainuferfassade restauriert, die Graphische Sammlung mit dem Studiensaal saniert, der Städel Garten neu angelegt und begrünt sowie die Sammlungsbereiche Alte Meister und Moderne vollumfänglich mit neuen Farben und energiesparenden LED-Lichtern ausgestattet. Die Krönung des Museumsbesuchs ist die neue Besucherterrasse mit spektakulärem Skylineblick. Das alles geht durch das große Engagement privater und öffentlicher Förderer. Sie alle machen das Städel Museum zu einem der erfolgreichsten Kunstmuseen Deutschlands.

Nachhaltigkeit im Städel Museum & Klimabilanz

Das Städel Museum als älteste private Museumsstiftung Deutschlands übernimmt Verantwortung für Klima und Umweltschutz, um Transparenz zu schaffen und Weichen für ein gesamtgesellschaftliches, ressourcenschonendes Arbeiten und Wirken zu stellen. Unser Anspruch ist es, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir wollen vorausschauend planen und langfristige Lösungen für einen nachhaltigen Museums- und Ausstellungsbetrieb finden.

Um den Status quo all unserer Emissionsquellen zu erfassen und zu analysieren, haben wir eine Klimabilanz erstellt. Im Bereich Energie arbeiten wir seit vielen Jahren an der kontinuierlichen Reduktion unseres Verbrauchs. Die Klimabilanz wollen wir als Werkzeug nutzen, um die Wirksamkeit von Maßnahmen sichtbar zu machen, unseren Verbrauch klar darzustellen und die Organisation über den Energieverbrauch hinaus zu beleuchten. Die Ergebnisse sollen die Basis für eine strategische Emissionsreduktion bilden. Sie finden die Ergebnisse und unsere Ziele in unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Direktion, Administration und Kuratorium

Direktor

Dr. Philipp Demandt

Stellvertreter

Prof. Dr. Jochen Sander – wissenschaftliche Angelegenheiten

Direktor

Philipp Demandt legt in seiner Arbeit einen besonderen Fokus auf die Erweiterung des kunsthistorischen Kanons sowie auf Wiederentdeckungen, insbesondere von Künstlerinnen. Für die Sammlung Gegenwartskunst hat er zuletzt eine neue Reihe jährlicher Sonderausstellungen aufgelegt. Neben dem Ausbau digitaler Initiativen liegt ein weiterer Schwerpunkt in der baulichen Instandhaltung und der Stärkung des Städel Museums als Ort der Kunst – innen wie außen.

Administration

Das Städelsche Kunstinstitut ist eine der frühesten und bedeutendsten kulturellen Stiftungen. Es wurde 1815 als Bürgerstiftung gegründet. Nach dem Willen des Stifters Johann Friedrich Städel wird sie von fünf Administratoren geleitet. Die Administration ist das Vertretungsorgan der Stiftung und bestellt den Direktor.

Wolfgang Kirsch, Vorsitzender

Hubertus von Baumbach

Prof. Dr. Chiara Zilioli Fabritius

Bernd Knobloch

Dr. Kersten von Schenck

Kuratorium

Dem 2007 ins Leben gerufenen Kuratorium des Städel Museums gehören Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft an, die sich der Beratung und Förderung der Aktivitäten des Museums verpflichtet haben.

Ralf J. Baukloh

Michael Baum

Dr. Werner Brandt

Antje Conzelmann

Prof. Dr. Andreas R. Dombret

Dr. Michael Endres

Nurten Erdogan

Ulrike Hattendorff

Prof. Carl-Heinz Heuer

Johannes P. Huth

Hartmuth A. Jung

Prof. h. c. mult. Roland Koch

Donatus Landgraf von Hessen

Frank Mattern

Dr. Dirk Notheis

Dr. Nicolas Peter

Dr. Ina Petzschke-Lauermann

Henriette Peucker

Dr. Cornelius Riese

Dr. Joachim von Schorlemer

Steffen Seibert

Jerry I. Speyer

Prof. Dr. Christian Strenger

Karl von Rohr

Dr. Susanne Völker

Dr. Jens Weidmann

Martin Wiesmann

Dr. Eckart Windhagen

Prof. Dr. Norbert Winkeljohann

Eva Wunsch-Weber

Susanne Zeidler

Prof. Dr. Matthias Zieschang

Geschäftsbericht

Ausführliche Informationen über die vielfältigen Tätigkeiten von Städel Museum und Liebieghaus Skulpturensammlung finden Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht.

Auch interessant

Unterstützen Sie

Ihr Städel Museum

Engagieren Sie sich mit einer Spende für Ihr Lieblingsthema oder mit einer allgemeinen Förderung. Ihr Beitrag – ob klein oder groß – ist ein wertvolles Geschenk für die Zukunft des Museums.