Forschung & Restaurierung

Kunst zu erforschen und zu bewahren ist elementarer Teil der Museumsarbeit. Erfahren Sie mehr über aktuelle Forschungs- und Restaurierungsprojekte und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der wissenschaftlichen Abteilungen. Forschenden und Besuchern bieten wir verschiedene Recherchemöglichkeiten – vor Ort und digital.

Recherchieren

im Städel

Die Graphische Sammlung im Städel Museum bewahrt etwa 100.000 Zeichnungen und Druckgrafiken vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart und gehört zu den bedeutendsten Sammlungen ihrer Art in Deutschland. Lassen Sie sich die sensible Kunst im Studiensaal zeigen.

In der Bibliothek & Mediathek des Städel Museums erhalten Sie vertiefende Einblicke in die Welt der Kunst. Die Präsenzbibliothek bietet allen Interessierten audiovisuelle Medien, Bilder sowie umfangreiche Literatur.

Das historische Archiv des Städel Museums vereinigt mehr als 150 Jahre Museums- und Sammlungsgeschichte.

Erfahren Sie mehr und informieren Sie sich über Anmeldung und Öffnungszeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Digitale Sammlung

Schlendern Sie digital durch 700 Jahre Kunst oder suchen Sie gezielt nach Ihrem Lieblingswerk.

Aktuelle

Forschungsprojekte

Die museale Forschung erhält und erweitert das Wissen über das kulturelle Erbe, das in Museen bewahrt wird und bildet die wissenschaftliche Grundlage für Sammlungen und Ausstellungen.

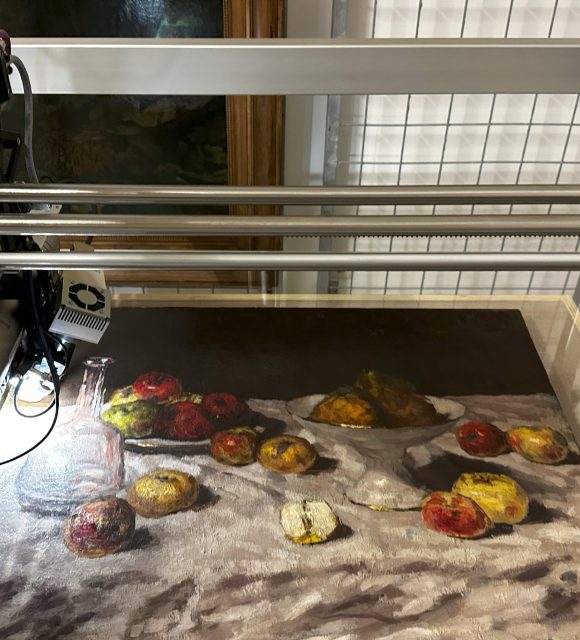

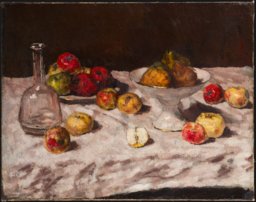

Neue Erkenntnisse zur Maltechnik Schuchs: Die technologische Untersuchung dreier Stillleben

Im Vorfeld der Ausstellung „Carl Schuch und Frankreich“ (24.9.2025–1.2.2026) untersuchte die Abteilung für Kunsttechnologie und Restaurierung drei Stillleben des Künstlers, darunter das „Äpfel auf Weiß, mit halbem Apfel“ (ca. 1886–1894) aus der Sammlung des Städel Museums. Formen und Strukturen, die mit dem bloßen Auge auf den Oberflächen der drei Gemälde erkennbar sind und nicht mit den sichtbaren Darstellungen korrespondieren, ließen verworfene und übermalte Kompositionselemente vermuten und boten den Anlass für die Untersuchungen. Die Werke wurden im Auf- und Streiflicht, unter ultravioletter Strahlung sowie mit dem Stereomikroskop studiert. Weitere Informationen zum Bildaufbau lieferten Infrarotreflektografie, Röntgenuntersuchung und Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse.

Im Rahmen dieser Studie konnte die komplexe Arbeitsweise Schuchs nachvollzogen werden. Unter jedem der drei Werke befindet sich eine verworfene, übermalte Darstellung eines Stilllebens. Es wird deutlich, dass Schuch seine Leinwände mehrfach verwendete und seine Kompositionen vorab nicht vollständig durchplante, sondern erst im Verlauf des Malprozesses entwickelte. Die Untersuchungsergebnisse werden in der Schau präsentiert und befinden sich in einem Essay im Ausstellungskatalog.

Ansprechpartnerinnen

Eva Bader und Linda Schmidt, Kunsttechnologie und Restaurierung - Gemälde und moderne Skulpturen, Städel Museum

Carl Schuch

Äpfel auf Weiß, mit halbem Apfel, ca. 1886 – 1894

Äpfel auf Weiß, mit halbem Apfel, ca. 1886–1894; Detail der verworfenen Komposition, Verteilung von Zinkweiß und Zinnoberrot im Mikro Röntgenfluoreszenz-Scan

Johann David Passavant und das Städelsche Kunstinstitut (1840–1861)

Im Jahre 1840 berief das Städelsche Kunstinstitut Johann David Passavant (1787–1861) zum Inspektor (Direktor). Der ausgebildete Künstler entstammte einer Frankfurter Kaufmannsfamilie und gehörte zur ersten Riege wissenschaftlicher Kunstexperten in Europa. Ihre profunde Fachkenntnis erwarb sich diese frühe Generation der Kunsthistoriker durch intensive Forschung an Originalen und im gegenseitigen Austausch. Nach Stationen in Paris und Rom, Forschungsreisen durch Europa sowie zahlreichen kunsthistorischen Publikationen (u. a. zu Raffael, 1839) erhielt Passavant schließlich seine lang erhoffte Stelle am Städel.

Bis zu seinem Tod 1861 erwarb er herausragende Zeichnungen (beispielsweise von Dürer und Raffael) und Gemälde (Jan van Eyck, „Lucca-Madonna“) sowie Drucke und Fotografien, in denen sich sein Qualitätsbewusstsein ebenso zeigt wie ein medienübergreifendes Denken. Bis heute gilt Passavant als wegweisend für die Professionalisierung des wissenschaftlichen Kunstmuseums.

1994 widmete das Städel Museum Passavant bereits eine erste Ausstellung, die von Margret Stuffmann und Hildegard Bauereisen kuratiert wurde. Auf diese Arbeiten wie auf Joachim Jacobys Forschungen zu Johann Friedrich Städels Zeichnungssammlung baut das aktuelle Forschungsprojekt auf. Es stellt dabei Passavants Konzept für das Städelsche Kunstinstitut ins Zentrum und untersucht, welche inhaltlichen Schwerpunkte Passavant setzte und wie er das Kunstinstitut auch international positionieren wollte. Dafür werden zunächst sämtliche Berichte der Administration während der Amtszeit Passavants, des Weiteren seine 37 Reisenotizbücher und weitere Archivalien ausgewertet, um so unter anderem auch vertiefte Informationen zu den Werken der Sammlung zu gewinnen.

Das seit Januar 2025 laufende Forschungsprojekt wird von der Stiftung Gabriele Busch-Hauck finanziert und 2027 in eine Ausstellung münden.

Projektleitung

Dr. Corina Meyer

Abteilung Graphische Sammlung

Raffael

Thronende Madonna mit Kind und dem Heiligen Nikolaus von Tolentino, ca. 1502 – 1504

Bericht Johann David Passavant an die Administration, 29. Juni 1841, aus: Berichte des Inspector J.D. Passavant an die Administration (1840-1861)

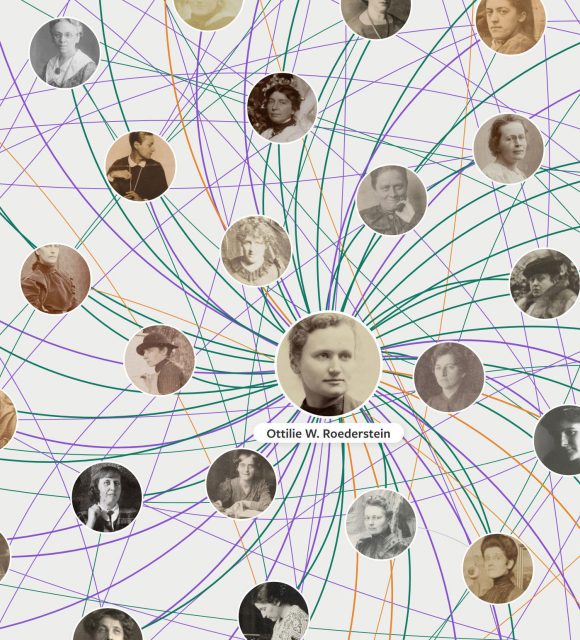

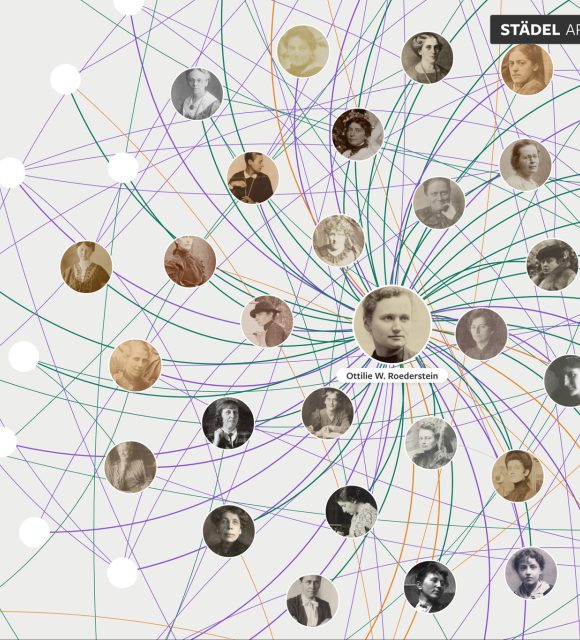

Provenienzforschung & Historisches Archiv

Im Fokus der Provenienzforschung standen im Jahr 2023 vier Werke, für die ein verfolgungsbedingter Besitzerwechsel in den Jahren der NS-Zeit nachgewiesen werden konnte – das Bildnis Prof. Karl Herxheimer (1911) von Ottilie W. Roederstein, dessen Geschichte umfassend aufgearbeitet wurde, sowie drei Objekte, die an die Erben der ehemaligen Eigentümer restituiert und von diesen wieder für das Städel erworben werden konnten: das Damenbildnis (1890) von Fritz von Uhde, das der Kaufmann Gustav Rüdenberg (1868–1941) aus Hannover im Jahr 1937 an die Stadt Frankfurt veräußerte, und zwei barocke Engel eines Altars um 1704 aus der Werkstatt des Meinrad Guggenbichler – seit 1938 im Bestand des Liebieghauses –, die sich einst im Besitz des Arztes David Rothschild (1875–1936) aus Frankfurt befanden.

Für das historische Archiv des Städel wurde gemeinsam mit der Abteilung Bildung und Vermittlung ein Konzept für ein digitales Archiv entwickelt, um thematisch ausgewählte Bestände aus der über zweihundertjährigen Geschichte des Museums zukünftig online zugänglich zu machen. Pilotprojekt ist der Nachlass Ottilie W. Roedersteins im Roederstein-Jughenn-Archiv. Ausgewählte Bestände aus diesem Konvolut werden voraussichtlich im Juni 2025 digital zur Verfügung stehen.

Leitung

Iris Schmeisser

Fritz von Uhde

Damenbildnis (Porträt Therese Karl), 1890

Bestandskatalog „Deutsche Gemälde im Städel Museum 1725–1800“

Das seit 2023 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Projekt widmet sich der wissenschaftlichen Bearbeitung eines bisher kaum erschlossenen Sammlungsbereichs des Städel Museums. Anknüpfend an das Vorgängerprojekt werden nun die im deutschsprachigen Raum entstandenen Gemälde des 18. Jahrhunderts untersucht.

Der erstmals umfassend zu bearbeitende Bestand von rund 120 Werken zeichnet sich durch eine für die deutsche Malerei des 18. Jahrhunderts typische Heterogenität und starke regionale Prägung aus. Zu den Spitzenstücken zählen Gemälde von Angelica Kauffmann, Jakob Philipp Hackert und das international berühmte Meisterwerk „Goethe in der römischen Campagna“ von Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Daneben machen kleinformatige Kabinettbilder der sogenannten Frankfurter „Goethe-Maler“ einen Großteil des Sammlungsbereichs aus, darunter Werke von Christian Georg Schütz d. Ä., Justus Juncker, Johann Georg Trautmann und Johann Conrad Seekatz. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Porträts der Frankfurter Patrizierfamilie von Holzhausen und Werken der süddeutschen Rokokomalerei.

Wie alle Bestandskataloge der Altmeistersammlung zeichnet sich auch die Bearbeitung dieser Gemälde durch die enge Verschränkung von kunsthistorischen und gemäldetechnologischen Perspektiven aus. Von der Mikroskopie, über Infrarotreflektografie bis hin zur Mikro-Röntgenfluoreszenzanalyse kommen dabei aktuelle Untersuchungsmethoden zur Anwendung und bieten Einblicke in den Entstehungsprozess der Werke. Jedes Bild wird mit seiner Geschichte dokumentiert und vor dem Hintergrund kunst- und kulturgeschichtlicher Forschungsfragen diskutiert, wobei Diskurse aus den Bereichen der Künstlersozialgeschichte, der Niederlande-Rezeption und der Kunstmarktforschung von besonderer Relevanz sind. Die Ergebnisse werden in einem wissenschaftlichen Bestandskatalog publiziert.

Projektleitung

Dr. Friederike Schütt

Gemäldetechnologische Untersuchungen

Dipl.-Rest. Lilly Becker

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

Goethe in der römischen Campagna, 1787

Bestandskatalog Italienischer Barockzeichnungen des 17. Jahrhunderts

Die Frankfurter Zeichnungsbestände des italienischen Barocks gehen zu einem großen Teil auf Johann Friedrich Städel (1728–1816), den Gründer des Museums zurück. Anzahl und Qualität der in seinem Besitz befindlichen Handzeichnungen fanden bereits bei Zeitgenossen Bewunderung, wie Goethes rühmende Worte zu den Guercino-Zeichnungen im Anschluss an einen Besuch bei Städel im Oktober 1815 beispielhaft belegen.

Das Forschungsprojekt zu den italienischen Barockzeichnungen des Städel Museums wurde 2021 begonnen und von der Frankfurter Stiftung Gabriele Busch-Hauck finanziert. Nach einer Gesamtaufnahme des ca. 500 Zeichnungen umfassenden Bestandes lag der Fokus auf einer Auswahl von 90 Werken, die teilweise zum ersten Mal umfassend wissenschaftlich untersucht wurden. Die Ergebnisse dieser Forschungen wurden der Öffentlichkeit 2024 im Rahmen der Ausstellung „Fantasie und Leidenschaft. Zeichnen von Carracci bis Bernini“ präsentiert. Begleitend erschien ein fundierter Katalog mit Beiträgen von Stefania Girometti, Sonja Brink, Jutta Keddies und Carel Tuyll van Serooskerken.

Die nach Qualität und Funktion ausgewählten Werke vermitteln einen Eindruck vom breiten Spektrum an Techniken und den vielfältigen Anwendungen des zeichnerischen Mediums im Italien des 17. Jahrhunderts. Zeichnungen von prominenten Vertretern der barocken Kunst – etwa Annibale, Agostino und Ludovico Carracci, Guercino, Stefano della Bella, Gianlorenzo Bernini und Salvator Rosa – wurden zusammen mit Werken von heute weniger bekannten Künstlerpersönlichkeiten wie Giovanni Maria Morandi und Ciro Ferri betrachtet. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Bestand führte zu neuen Zuschreibungen und ikonografischen Deutungen sowie zur Etablierung neuer Zusammenhänge innerhalb des Œuvres einzelner Künstler. Dabei spielten die von der Leitung der Restaurierungswerkstatt unternommenen materialtechnischen Analysen der Zeichnungen eine zentrale Rolle.

Die Bearbeitung der Werke erfolgte in engem Austausch mit den beiden Mentoren des Projektes, Dr. Sonja Brink (Düsseldorf) und Dr. Carel van Tuyll van Serooskerken (Amsterdam), der leitenden Papierrestauratorin des Städel Museums Jutta Keddies, den Sammlungsleitern der Grafischen Sammlung vor 1800 Dr. Martin Sonnabend und Dr. Astrid Reuter sowie zahlreichen internationalen Kolleginnen und Kollegen aus Wissenschaft und Forschung. Das Projekt der Stiftung Gabriele Busch-Hauck trug maßgeblich dazu bei, das Erforschen, Ausstellen und Vermitteln des zeichnerischen Bestands am Städel Museum zu stärken.

Projektleitung

Dr. Stefania Girometti

Gian Lorenzo Bernini

Männliches Porträt im Dreiviertelprofil nach rechts, ca. 1635

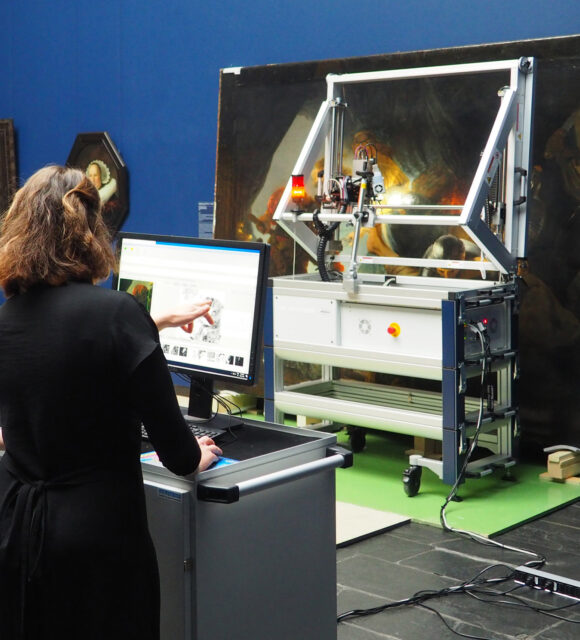

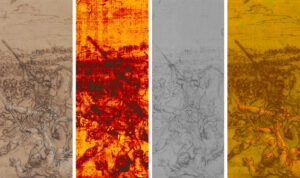

Kunsttechnologische Untersuchungen mit der Multispektralkamera

In der Restaurierungswerkstatt für Zeichnung, Druckgrafik und Fotografie gibt es seit Dezember 2022 eine Multispektralkamera. Dieses neu entwickelte, filterlose Kamerasystem (Book2net, Fa. Microbox) ermöglicht schonende Aufnahmen in unterschiedlichen Wellenlängen des Spektralsektors und eröffnet damit bahnbrechende Möglichkeiten der kunsttechnologischen Untersuchung von Arbeiten auf Papier.

Im Unterschied zu Gemälden ist die kunsttechnologische Erfassung von Werken auf Papier noch immer eine Besonderheit. Bisherige Methoden sind angesichts der Vielzahl und Fragilität der Werke oft zu zeitaufwendig, vor allem jedoch invasiv und in konservatorischer Hinsicht eine unzumutbare Belastung. Folglich blieben bisher zahlreiche Forschungsfragen unbeantwortet.

Das neue System ermöglicht berührungsfreie Aufnahmen bei gleichzeitiger Mehrfach-Analyse in kürzester Zeit. Wasserzeichen und Papierstrukturen können sichtbar gemacht werden, Bezeichnungen, Stempel oder gar Kunstwerke auf Rückseiten, die durch Kaschierungen unzugänglich sind, werden ‚lesbar‘. Alte Restaurierungen treten zutage, Alterungsprozesse im Papier sowie Vorzeichnungen sind zu entdecken. Jede Restaurierungsmaßnahme kann dadurch auf Erkenntnissen aufbauen, die das Risiko einer restauratorischen Fehlentscheidung erheblich minimieren.

Selbst beim Erkennen von Fälschungen kann das Gerät helfen, da Zeichenmittel in bestimmten Wellenlängenbereichen unterschiedlich reagieren. Zinkweiß beispielsweise, erst seit 1834 bekannt, kann nicht in einem Werk des 17. Jahrhunderts vorkommen.

Im Städel wird die Kamera zur Analyse der Arbeiten auf Papier vor allem im Bereich der Kunst vor 1900 zur Anwendung kommen. Aktueller Gegenstand der Untersuchung sind insbesondere die italienischen Barockzeichnungen, die dank der Förderung der Stiftung Gabriele Busch-Hauck bearbeitet und in einem Auswahlbestandskatalog publiziert werden.

Leiterin Kunsttechnologie und Restaurierung - Zeichnung, Grafik, Fotografie

Jutta Keddies

Pietro da Cortona

Alexanderschlacht; Auflicht, Durchlicht (Papierstruktur), NIR 940 (Vorzeichnung), UVF 365 nm (Bleiweißhöhungen, biologischer Befall) (v.l.n.r.)

Aktuelle

Restaurierungs-

projekte

Konservierung und Restaurierung ermöglichen, die teilweise sehr fragilen Kunstwerke öffentlich präsentieren zu können, und erhalten die Arbeiten für nachfolgende Generationen.

Meister von Flémalle, Robert Campin und Werkstatt, „Flémaller Tafeln: Heilige Veronika und Stillende Gottesmutter“ (ca. 1428–1430)

Zwischen 2019 und 2025 wurden die Gemälde „Heilige Veronika“ (ca. 1428–1430) und „Stillende Muttergottes“ (ca. 1428–1430) des Meisters von Flémalle einer umfassenden kunsttechnologischen Erforschung sowie einer konservatorischen und restauratorischen Bearbeitung unterzogen. Ziel der Arbeiten war die langfristige Sicherung der empfindlichen Substanz und die Wiederherstellung der ursprünglichen Wirkung der Gemälde. Dabei konnten zudem wichtige neue Erkenntnisse für die kunsthistorische Forschung gewonnen werden. Die Restaurierungsarbeiten kombinierten modernste kunsttechnologische Verfahren wie Röntgenaufnahmen, Infrarotreflektografie und Mikro-Röntgenfluoreszenz mit sorgfältiger konservatorischer Arbeit. So konnte die fragile Malschicht gefestigt und vergilbte Firnisschichten, nicht originale Übermalungen sowie frühere Retuschen behutsam entfernt werden. Fehlstellen wurden geschlossen, rekonstruiert und die ursprüngliche Farbigkeit und Detailgenauigkeit der Gemälde wiederhergestellt.

Der stark beschädigte Brokathintergrund im Werk „Heilige Veronika“ konnte präzise rekonstruiert werden, wobei die Verwendung einer sogenannten Lochpause nachgewiesen wurde – eine Technik, mit der aufwendige Muster durch eine mit feinen Löchern versehene Vorlage und das Einreiben von Kohlestaub auf die Bildoberfläche übertragen wurden. Beim Gemälde „Stillende Muttergottes“ lag der Fokus auf der Bearbeitung der großflächigen Beschädigungen in den dunkelblauen Farbpartien, insbesondere im Madonnenmantel, dessen originaler Faltenwurf freigelegt und behutsam retuschiert wurde.

Gemeinsam mit der dritten Flémaller Tafel, dem „Gnadenstuhl“ (ca. 1428–1430), sind beide Werke nach sieben Jahren intensiver Forschungs- und Restaurierungsarbeit nun wieder im Sammlungsbereich Alte Meister zu sehen.

Restauratoren

Stephan Knobloch, Leiter Kunsttechnologie und Restaurierung – Gemälde und moderne Skulpturen, (Städel Museum), Linda Schmidt, Diplom-Restauratorin (Städel Museum)

Sammlungsleiter

Prof. Dr. Jochen Sander, Sammlungsleiter Deutsche, Holländische und Flämische Malerei vor 1800

Gefördert durch

Enthusiasten des Städelschen Museums-Vereins e.V.

Meister von Flémalle

v. l. n. r. Heilige Veronika, Zustand vor und nach Restaurierung; Stillende Gottesmutter, Zustand vor und nach Restaurierung

Meister von Flémalle

Heilige Veronika; Rekonstruktion des Brokathintergrundes

Meister von Flémalle

Stillende Muttergottes (Detail); Zustand während der Firnisabnahme und Abnahme gealterter Retusche

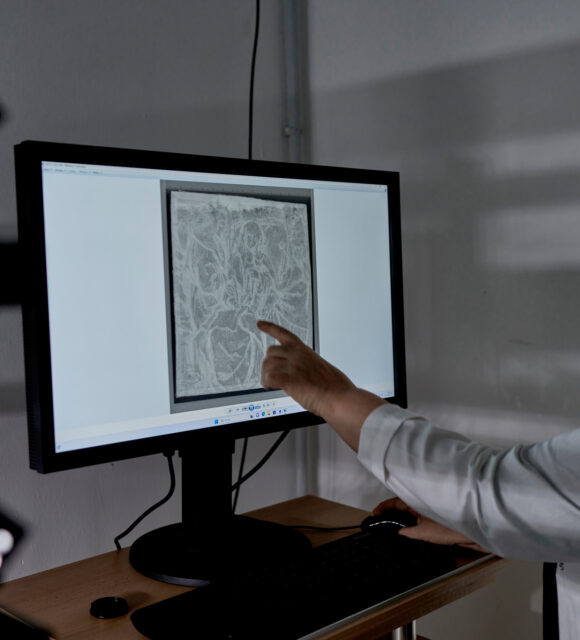

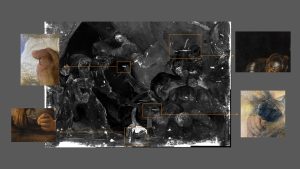

Rembrandt Harmensz. van Rijn, „Die Blendung Simsons“, 1636

Das monumentale Historiengemälde, über zwei Meter hoch und mehr als drei Meter breit, zählt zu den zentralen Hauptwerken der europäischen Kunstgeschichte. Frühere Restaurierungen sowie natürliche Alterungsprozesse haben Spuren am Gemälde hinterlassen.

Im Rahmen des Projekts werden zunächst umfassende kunsttechnologische Untersuchungen durchgeführt. Dazu zählen Röntgenaufnahmen, Infrarotreflektografie, UV- und Streiflichtuntersuchungen sowie Mikroskopie und Mikro-Röntgenfluoreszenz-Analyse. Ziel ist ein präzises Verständnis der originalen Maltechnik Rembrandts sowie der nachträglichen Eingriffe zu erlangen. Darauf aufbauend erfolgt die konservatorische Behandlung des Bildträgers, die Entfernung nicht originaler Materialien von vorangegangenen Restaurierungen, die Festigung der Malschicht und eine behutsame Rückführung des Erscheinungsbildes in Einklang mit der ursprünglichen künstlerischen Intention Rembrandts. Ein neuer Rahmen nach historischem Vorbild wird das Werk schließlich auch äußerlich wieder angemessen zur Geltung bringen.

Die Maßnahmen verfolgen über das Ziel der Wiederherstellung der ästhetischen Wirkung des Gemäldes hinaus, auch dessen langfristige Bewahrung. Die im Zuge der Restaurierung gewonnenen Erkenntnisse werden des Weiteren der kunsthistorischen und konservierungswissenschaftlichen Forschung sowie zukünftigen Konservierungsvorhaben zugutekommen. Das restaurierte Gemälde wird voraussichtlich in drei bis vier Jahren in neuem Glanz wieder im Ausstellungskontext zu sehen sein.

Rembrandt Harmensz. van Rijn

Die Blendung Simsons, 1636

Werkstattansicht

Mikro-Röntgenfluoreszenz-Scan (µ-XRF-Scan) mit Detailansichten

Pieter Aertsen, „Marktstück mit Christus und der Ehebrecherin“, 1559

Pieter Aertsen gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter der Gattung des Markt- und Küchenstücks in der flämischen Malerei des 16. Jh. Sein „Markstück mit Christus und der Ehebrecherin“ von 1559 aus der Sammlung des Städel Museums gehört sicher zu den herausragenden Gemälden im Œuvre des Künstlers.

Das Gemälde ist seit 1904 im Besitz unseres Museums und wies die typischen Merkmale einer bewegten Restaurierungsgeschichte auf, die zum Teil die Bildästhetik stark verändert, ja verfälscht hatte. Außerdem musste das Bild dringend konserviert werden, um es der Nachwelt weiterhin zu erhalten.

Aus diesen Gründen wird es seit Anfang 2024 einer umfangreichen Konservierung und Restaurierung unterzogen, die eine Abnahme älterer nicht originaler Firnisschichten und fehlfarbener Retuschen beinhaltet. Die Arbeiten am Gemälde befinden sich inzwischen in der Phase der abschließenden Retusche.

Pieter Aertsen

Marktstück mit Christus und der Ehebrecherin, 1559

Zustand vor Konservierung und Restaurierung

Detail während der Firnisabnahme

Karel Appel, „Porträt Emmanuel Looten“, 1956

Das Porträt Emmanuel Looten stammt aus der Serie der „Têtes d’orage“ (Sturmköpfe), die Karel Appel zwischen 1955 und 1956 in Paris schuf. Als Bildträger verwendete Appel ein mitteldickes Naturfasergewebe, das er dem Anschein nach eigenhändig aufspannte und grundierte. Charakteristisch für seine Malweise sind wilde, pastose Farbaufträge mit breiten Pinseln und Palettmessern, die eine lebhafte, bewegte Oberflächenstruktur erzeugen. Das zuletzt aufgebrachte, schwarze Farbmaterial drückte er direkt aus der Tube auf die Leinwand. Im Laufe der Zeit war es zwischen den Malschichten und dem Untergrund – abhängig von den jeweiligen Farbbereichen – zur partiellen Schichtentrennung gekommen. Besonders betroffen waren die schwarzen Farbaufträge, die sich vom Untergrund abhoben. Hier waren bereits Fehlstellen entstanden. Außerdem war die Gemäldeoberfläche durch aufliegende und anhaftende Verschmutzungen stark verunreinigt, sodass das ästhetische Erscheinungsbild des Gemäldes maßgeblich beeinträchtigt war.

Die im Restaurierungsatelier des Städel Museums durchgeführten Maßnahmen verfolgten das Ziel, weiterem Substanzverlust vorzubeugen und die ursprüngliche Wirkung des Werks wiederherzustellen. Gefährdete Partien in der Malschicht wurden daher mit einem Klebemittel gefestigt und es erfolgte eine Oberflächenreinigung. Fehlstellen wurden mit einer Kittmasse geschlossen und schließlich durch Retusche farblich in die umgebenden Bereiche integriert.

Karel Appel

Porträt Emmanuel Looten, 1956; Gesamtansicht nach Abschluss der Restaurierung (links), Detail vor der Restaurierung (oben), Detail während der Restaurierung (mittig), Detail nach der Restaurierung (unten)

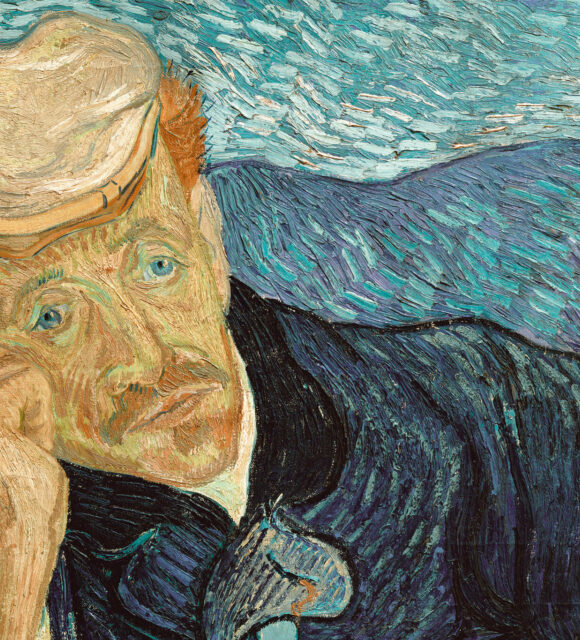

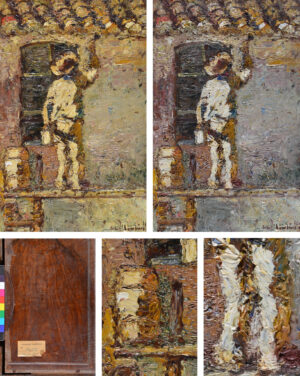

Adolphe Monticelli, „Ein Anstreicher an einer Hauswand“, 1875

Das kleinformatige Gemälde „Ein Anstreicher an einer Hauswand“, 45,7 × 29,2 cm, wurde mit stark pastosem Farbauftrag von Adolphe Monticelli auf eine Mahagonitafel gemalt, welche zuvor wohl als Füllung eines aus Mahagoni angefertigten Möbelstücks diente. Die Maltechnik des Künstlers beeinflusste offensichtlich den Umgang mit Ölfarbe weit berühmterer Künstler, wie zum Beispiel Vincent van Gogh. Die Farbe ist direkt, ohne Grundierung, auf die Holztafel aufgetragen und im Original vermutlich nicht ganzflächig, sondern nur partiell gefirnisst. Bei einer früheren Restaurierung wurde das Bild ganzflächig gefirnisst. Dieser Firnisauftrag weist eine große Schichtdicke auf, besonders über den deutlichsten Pastositäten, und hat durch sein starkes Nachdunkeln und Vergilben das Kolorit des Gemäldes sehr verändert.

Bei der jüngsten Restaurierung wurden die später aufgetragenen Firnisschichten unter dem Mikroskop vorsichtig abgetragen und die Gemäldeoberfläche nicht erneut gefirnisst. So erscheint das gesamte Bild wesentlich heller und die Farbigkeit sehr viel kühler, feine Farbnuancen sind wieder erkennbar. Ein der Entstehungszeit des Gemäldes entsprechender Zierrahmen konnte erworben werden und bildet nun mit der Bildkomposition eine harmonische Einheit.

Adolphe Monticelli

Ein Anstreicher an einer Hauswand, 1875

Vor der Restaurierung (links), nach Abschluss der Restaurierung (rechts), Rückseite (unten links), Beine des Anstreichers vor (unten mittig) und nach Firnisabnahme (unten rechts)

Guido Reni, „Christus an der Geißelsäule“, ca. 1604

2022 wurde das zweijährige Projekt zur Untersuchung, Konservierung und Restaurierung des Gemäldes „Christus an der Geißelsäule“ von Guido Reni abgeschlossen. Ziel des Projektes war die Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbildes, welches unter den Folgen von Materialalterung und mehrfachen Altrestaurierungen stark gelitten hatte. Nachdem im Vorjahr der technologische Bestand und der Zustand des Gemäldes mithilfe umfassender naturwissenschaftlicher Analysen aufgearbeitet worden waren, konnte 2022 die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen fortgesetzt werden.

Zuerst wurde die Entfernung des vergilbten Firnisses und die Reduzierung von störenden Übermalungen und Altretuschen beendet. Im Anschluss wurden fragile Malschichtschollen gefestigt. Abschließend erfolgte die strukturelle und farbliche Integration von Fehlstellen anhand einer Kittung und Retusche. Um dem Gemälde zu neuem Glanz und Tiefenlicht zu verhelfen, wurde ein neuer Firnis aufgetragen. Die feinen Farbnuancen und das Spiel aus Licht und Schatten sind nun wieder sichtbar, ebenso wie die plastische Ausgestaltung des Hintergrundes und die Konturlinien detailreicher Malschichtpartien. Gefasst in einen neuen Zierrahmen ist die qualitätvolle Malerei Renis nun wieder erfahrbar.

Zu sehen war das frisch restaurierte Gemälde in der Ausstellung „Guido Reni. Der Göttliche“ (23. November 2022 bis 5. März 2023). Die Restaurierung wurde durch das „Art Conservation Project“ der Bank of America großzügig gefördert. Der Zierrahmen konnte durch die Unterstützung von Andreas Dreyer und Waltraud Schwendler sowie Alexandra Junior erworben werden.

Bei einem Livestream aus der Restaurierungswerkstatt des Städel Museums gaben die Restauratoren Lilly Becker und Stephan Knobloch sowie Bastian Eclercy, Kurator der Ausstellung „Guido Reni. Der Göttliche“, spannende Einblicke in die Restaurierung und die Geschichte des Werks.

Researching Reni – Restaurierung von Guido Renis Meisterwerk „Christus an der Geißelsäule“

Guido Reni

Christus an der Geißelsäule, ca. 1604

Restaurierung im Städel

Restaurierung von Gemälden und Moderner Skulptur im Städel Museum

Zeichnung, Grafik, Fotografie

Die Graphische Sammlung des Städel Museums beherbergt über 100.000 Arbeiten auf Papier vom 14. bis 21. Jahrhundert. Dazu zählen ca. 25.000 Handzeichnungen, Aquarelle und Pastelle sowie über 70.000 Druckgrafiken. Die Sammlung Fotografie umfasst über 5.500 historische und zeitgenössische Werke.

Damit die fragilen Werke auch für die nächsten Generationen so ursprünglich wie möglich erlebbar bleiben, sind präventive Maßnahmen nötig: Der schädliche Einfluss von Licht kann durch eine reduzierte Ausstellungsdauer und entsprechend gedimmtes Licht vermindert, Schäden am Werk können durch kontrollierte klimatische Bedingungen sowie die Verwendung von hochwertigen Materialien beispielsweise bei der Montierung vermieden werden. Auch deshalb werden Arbeiten auf Papier stets in Passepartouts oder speziell angefertigten Mappen aufbewahrt.

Um den Erhalt der Werke dauerhaft zu sichern, müssen nach heutigem Wissensstand unsachgemäße oder gealterte Montierungen oder Hinterklebungen, Verschmutzungen und Risse, die beispielsweise durch die Aufbewahrung in nicht ganz passenden Mappen entstanden sind, und durch lange Hängungen im Tageslicht entstandene Lichtschäden behandelt werden.

Darüber hinaus werden in der Grafikrestaurierung Zeichnungen und Druckgrafiken hinsichtlich der verwendeten Zeichenmittel, des Papiers und des Werkprozesses kunsttechnologisch untersucht. Diese wissenschaftlichen Analysen, die zur heutigen akademischen Ausbildung und dem Studium der Papierrestaurierung gehören, sind für die weitere Behandlung der Werke essenziell, sie liefern aber auch für die kunsthistorische Forschung wichtige Erkenntnisse.

Gemälde und moderne Skulpturen

Die Abteilung Kunsttechnologie und Restaurierung – Gemälde und moderne Skulpturen des Städel Museums betreut einen Bestand von mehr als 3.000 Gemälden und dreidimensionalen Objekten aus der Zeit vom 14. Jahrhundert bis zur unmittelbaren Gegenwart sowie zahlreiche Dauerleihgaben, die in die Museumssammlung integriert sind.

Eine zentrale Aufgabe der Museumsrestauratoren ist die Entwicklung von Konzepten zur präventiven Konservierung. Dabei werden die Bedingungen optimiert, unter denen Kunstwerke in Galerie- und Depoträumen präsentiert und aufbewahrt werden. Dies betrifft beispielsweise Fragen zu Raumklima und Lichtschutz. Hinzu kommt die durch Globalisierung und Klimaerwärmung international begünstigte Migration von Schädlingen, die in vielen Museen zunehmend zum Problem werden. Im Städel Museum mussten Strategien zur Bekämpfung sogenannter Papierfischchen entwickelt werden; an der Ausarbeitung des entsprechenden Integrated Pest Management (IPM) waren die Restaurierungswerkstätten im Städel beteiligt.

Darüber hinaus sind die Restauratoren gefragt, wenn Gemälde und Skulpturen an Partner-Museen in aller Welt ausgeliehen werden. Sie untersuchen und dokumentieren den Erhaltungszustand der Kunstwerke, bereiten sie vor und überwachen bei einer Ausleihe oftmals den Transport „von Nagel zu Nagel“. Ebenso genau dokumentiert wird der Erhaltungszustand von Leihgaben, die das Städel Museum für seine Sonderausstellungen erhält.

Schlagen die Sammlungsleiter des Städel Museums Werke zum Ankauf für die Sammlung vor, so werden diese, wenn möglich, im Restaurierungsatelier auf Erhaltungszustand und Authentizität untersucht. Kann das betreffende Werk nicht zur Ansicht ans Museum geliefert werden, führen Restauratoren oftmals vor Ort eine erste Analyse durch.

Städel Stories

zu Restaurierung & Forschung

Auswahl aktueller

Neuerwerbungen

Im Städel Museum werden Werke aus über 700 Jahren Kunst gesammelt, bewahrt, erforscht und vermittelt. Durch gezielte Ankäufe und Schenkungen wird der Bestand des Hauses kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Eine Übersicht der einzelnen Neuerwerbungen pro Jahr bietet unser Geschäftsbericht.

Kontakt

Wissenschaftliche Betreuung der Sammlung

Digitale Projekte

Unterstützen Sie

das Städel Museum

Engagieren Sie sich mit einer Spende für Ihr Lieblingsthema oder mit einer allgemeinen Förderung. Ihr Beitrag – ob klein oder groß – ist ein wertvolles Geschenk für die Zukunft des Museums.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, Veranstaltungen, digitale Angebote oder Städel Stories. Mit dem Städel Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt in Ihr Postfach.